たくさんの人が毎日使うスマートフォン。

充電が切れないように、多くの人がモバイルバッテリーを併せ持ちしています。

そんなモバイルバッテリー、近年では落下などで発火や爆発などの事故の原因になっていると、ニュースなどで目にする機会も増えました。

昨今、安全性が問われる中で、一般的なモバイルバッテリーよりも安全と注目されているのが「準固体モバイルバッテリー」です。

本コラムではそんな「準固体モバイルバッテリー」がどのような物か、なぜ安全なのかについてご紹介いたします。

「準固体モバイルバッテリー」とは何者?

そもそも、従来のモバイルバッテリーと「準固体モバイルバッテリー」の違いは何でしょうか。

注目すべきは、モバイルバッテリー内の電池の違いです。

一般的なモバイルバッテリーの中身は「液体」!?

現在、多くのモバイルバッテリーにはリチウムイオン電池が用いられています。

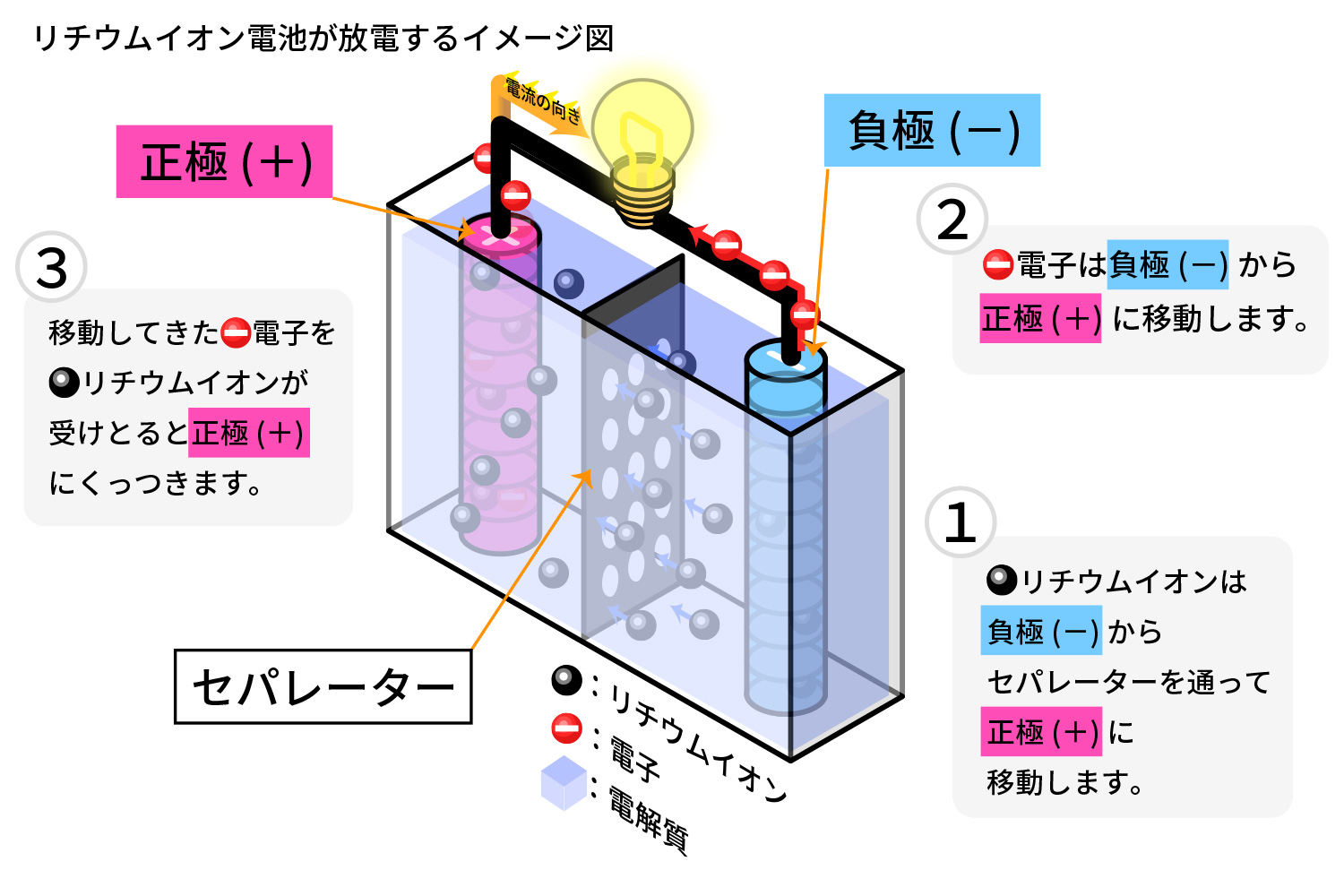

リチウムイオン電池は、正極・負極・セパレーター・電解質の4つを組み合わせて作られています。

リチウムイオン電池が充電をする仕組みは少し難しいのですが、簡単に説明すると

- スマートフォンやモバイルバッテリーを充電する時には電流が流れます。

- 電流が流れるときは、リチウムイオン電池内の正極(+)と負極(-)の間をリチウムイオンが移動しています。

- モバイルバッテリーを充電する時は、リチウムイオンは正極(+)から負極(-)に移動します。

- モバイルバッテリーでスマートフォンを充電する時は、リチウムイオンは負極から正極に移動します。

というイメージです。

このように、リチウムイオンが移動することで電気を貯めておき、必要な時にスマートフォンなどを充電できるようになります。

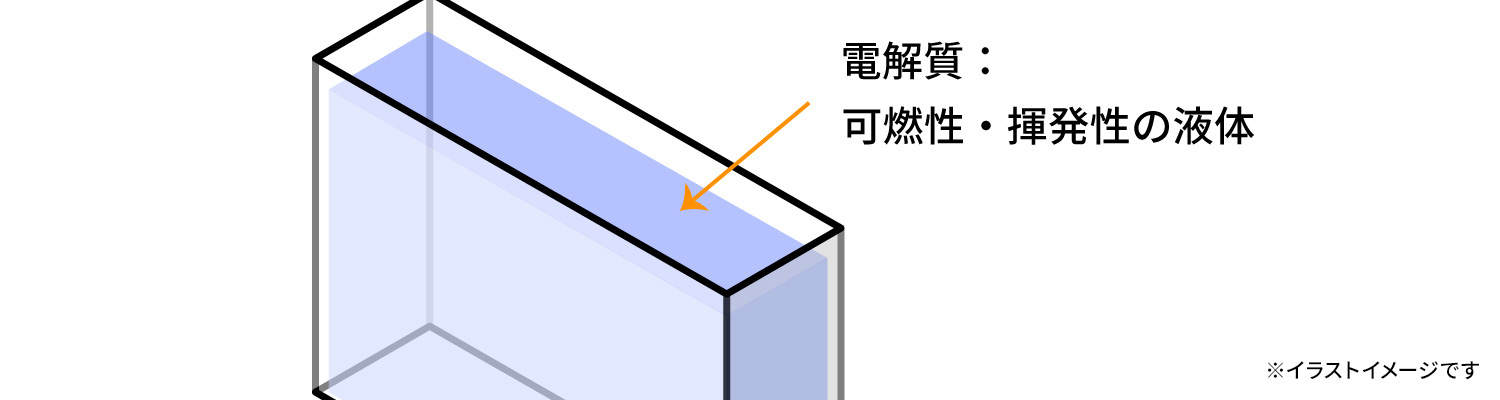

このうち、本コラムのポイントは電解質です。

電解質は一般的に揮発性・可燃性の液体が用いられています。

つまり、気化しやすく、燃えやすい液体が一般的なリチウムイオン電池に用いられている、ということです。

そのため、落してしまったり、誤った使い方をすると電池内部の構造に異常が起きてしまい、セパレーターで隔てられていた正極と負極が繋がってしまうことでショート(短絡:大きな電流が流れる状態)が発生することがあります。

大きな電流が流れるとその周辺部分が高温となり、周辺の電解質を気化(ガス化)させてしまい電池が膨張したり、破裂して発煙や発火などの事故につながるリスクを抱えてしまいます。

また、寒かったり暑かったりする場所に弱く、モバイルバッテリーの充電残量が0%の状態で長期間放置するとリチウムイオン電池は「過放電」状態となり気化(ガス化)しやすい状態になってしまいます。

なお、モバイルバッテリーの正しい取り扱い方については、下記のコラムでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

モバイルバッテリーから火や煙が出るのはなぜ?正しいモバイルバッテリーの取り扱いとは? | お役立ち記事 | 株式会社オウルテック

「準固体」の正体とは?

一方で「準固体モバイルバッテリー」にはどのような電池が使われているのでしょうか。

それはずばり、「準固体電池」です。

電池メーカー各社が様々な方式で研究開発をおこなっている最新の電池です。

現時点では、名称や分類に明確な規格や定義はありません。そのため「半固体電池」等とよばれることがあります。

また、電解質のタイプからゲルポリマー型・クレイ型・液添加型などに分類されることがあるようです。

そのため、本コラムでは「準固体電池」としてゲルポリマー型をご紹介いたします。

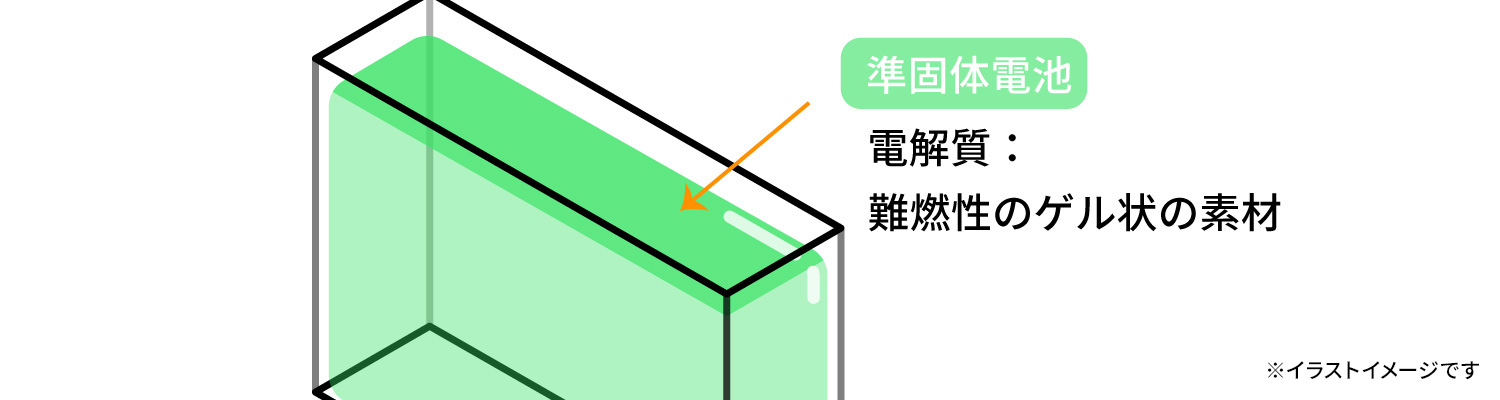

ゲルポリマー型は、従来のリチウムイオン電池と違って、電解質に難燃性のあるゲル状の素材を使っています。これによって液体のように流れ出す性質が抑えられ、電解液が漏れにくくなります。また、熱が加わっても電解質が気化しにくいため、電池の膨張や発煙、発火といった事故につながるリスクを大きく減らすことができます。

「準固体モバイルバッテリー」のメリットとは?

では「準固体モバイルバッテリー」はこれまでのモバイルバッテリーよりも、どのような点で優れているのでしょうか。

発火リスクが低い

最大の特長は、従来のモバイルバッテリーと比較して発火リスクが低いことです。

従来のモバイルバッテリーは、使用可能な環境温度範囲は一般的に約0℃~40℃前後でした。

準固体のモバイルバッテリーは、この温度範囲が-20~60℃と大きく広がっています。

モバイルバッテリーは、高温に弱く高温環境下で充放電を繰り返すと劣化は早まり、膨張、発煙、発火に繋がるリスクが高まります。

また、ゲル素材など難燃性があり流動性の低い素材を使用することで高温でも安定して使用でき、「デンドライト」と呼ばれるリチウムイオンの結晶の発生を抑制することも出来ます。

この「デンドライト」は結晶化することで正極素材と負極素材を分離するセパレーターを突き破り内部ショート(短絡)を引き起こすことで、、膨張、発煙、発火に至る要因の一つです。

注意点として、あくまで「燃えにくい」だけであり「絶対に燃えない!」ということではありません。

夏場であれば車のダッシュボード、冬場であれば暖房器具の吹き出し口近くにうっかり置きっぱなしにしてしまうと使用可能な温度範囲を超えてしまう場合があります。

また、内部のリチウムイオン電池が損傷してしまうような強い衝撃や圧力がかかってしまえば、内部でショート(短絡)してしまい発煙や発火に至る可能性が出てきます。

そのため、万が一の事態にならないためにも

- 使用可能な温度範囲を超えて保管や使用しない。

- 落下など強い衝撃を与えない。

- 圧力がかかる状態で放置しない。

従来のモバイルバッテリーでもやってはいけないことは「準固体モバイルバッテリー」でもやらないようにしましょう。

長寿命でたくさん使える

従来のモバイルバッテリーは、約300回程度の使用回数が一般的でした。準固体の電解質を使用することで、弊社の準固体モバイルバッテリーは約1000回の使用回数を実現しています。

耐寒・耐暑性能が高い

「準固体モバイルバッテリー」の電解質は、従来よりも温度変化による影響を受けにくい性質を持ちます。

そのため、今まで難しかった-20℃近くの寒冷地や、40℃超えの酷暑の中でも、通常と同じように使用できます。

「準固体モバイルバッテリー」のデメリットとは?

では、いいこと尽くしにも思える「準固体モバイルバッテリー」にデメリットはあるのでしょうか。

まだまだ一般的ではない

「準固体モバイルバッテリー」は、まだまだバリエーションが豊かではありません。

ですが、安全性に関心を抱く人が増えることで、さまざまな「準固体モバイルバッテリー」が登場すると考えられます。

オウルテックの「準固体モバイルバッテリー」

オウルテックでも「準固体モバイルバッテリー」の取り扱いを始めました。

型番は『OWL-LPB5025MG』シリーズになります。

容量は5000mAhで、iPhone SE(第3世代)であれば約1.6回充電ができます。(理論値)

スマートフォンなどへの充電はPD対応であれば最大20W出力で、2台同時充電も可能なため、外出用のカバンやリュックに入れておく普段使い用として便利な製品です。

また、従来のモバイルバッテリーよりも発火リスクが低く、昨今の40℃を超える夏場でも安心して使える「-20℃~60℃」の使用可能な環境温度範囲を実現しています。

詳しくは以下のリンクからご参照ください。

【製品ページのリンク】

準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWL-LPB5025MGシリーズ

準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWL-LPB10025MGシリーズ

準固体電池採用 デジタル表示搭載 5000mAh モバイルバッテリー OEC-LPB5024シリーズ

準固体電池採用 デジタル表示搭載 10000mAh モバイルバッテリー OEC-LPB10024シリーズ

おわりに

従来のモバイルバッテリーと比べて安全性に優れた、次世代のモバイルバッテリーについて解説いたしました。

本コラムのまとめです。

・「準固体モバイルバッテリー」の秘密は電解質にあり

∟従来のモバイルバッテリーの電解質:可燃性・揮発性の液体

∟「準固体モバイルバッテリー」の電解質:難燃性のゲル素材

・「準固体モバイルバッテリー」のメリット

∟デンドライトを抑制し、発火リスクを減らす

∟長寿命でたくさん使える

∟耐寒・耐暑性能が高い

・「準固体モバイルバッテリー」のデメリット

∟まだまだ普及していないため、バリエーションに乏しい

今では1人1台持っていてもおかしくないモバイルバッテリー。

普段よく使う物だからこそ、安全性に優れた「準固体モバイルバッテリー」を、次の”相棒”に選んでみてはいかがでしょうか。

【製品ページのリンク】

準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWL-LPB5025MGシリーズ

準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWL-LPB10025MGシリーズ

準固体電池採用 デジタル表示搭載 5000mAh モバイルバッテリー OEC-LPB5024シリーズ

準固体電池採用 デジタル表示搭載 10000mAh モバイルバッテリー OEC-LPB10024シリーズ